No.15 粟入り土器棺:かんくろう

通称「かんちゃん」

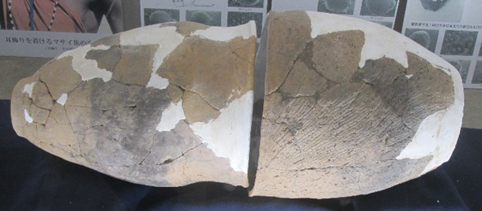

なくなった人の遺骸を土葬するために納める甕形土器から生まれた付喪神である。甕形土器の出現は縄文時代にまでさかのぼるが、多くは小児や乳幼児を埋葬したものであった。東北地方では、縄文時代後期の成人骨を再納した甕や壺が発掘されている。弥生時代前期末にいたって成人用の大形甕棺が出現する。被葬者に応じた大きさの甕が使い分けされるようになったとみられる。高森町の深山田遺跡から発掘された「3号合わせ口土器棺」は条痕文土器と氷式土器が口を合わせるように埋納されていた。同様な土器棺の粘土内にアワやキビが観察されることから、雑穀が周辺で栽培されていた可能性が高い。底が抜かれていることから魂の出入りを意図したものかもしれない。