No.17 磨き鏃46

通称「マッチュウズ」

「石鏃」とは矢の先に付ける石製の鏃(やじり)で、黒曜石を使い縄文時代から使われているが、当館の付喪神は、弥生中期北原遺跡から出土した磨製石鏃から現れた。

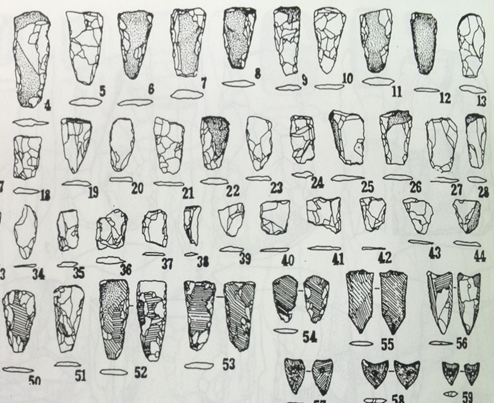

北原遺跡は、高森町出身の考古学者 神村透氏らによる発掘で、製作途中の未製品や砥石が、住居址から大量に発見され、「磨製石鏃の製作址」である可能性が高まった。

北原遺跡の磨製石鏃の特徴は、長軸の長い刃部が直線的なタイプ(大型)と長軸が短い縄文

時代の石鏃に近いタイプ(小型)がある。

「大型」は、佐賀県吉野ケ里遺跡の甕棺内で発見された磨製石鏃に似ており、関係性が注目される。