高森町歴史民俗資料館に勤務するスタッフや、関わってくださっている方々をご紹介いたします。

館長・主事・事務

利用者さんからの問合せ窓口、特別展示などの準備・入れ替え、イベントの企画運営、資料館の維持管理などが主な仕事です。館長と主事は展示の解説もいたします。

玄関横の受付兼事務室におりますので来館時にはぜひお気軽にお声がけください。

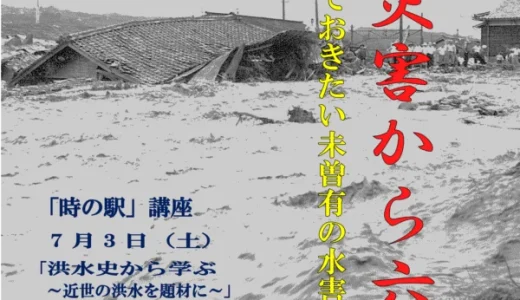

時の駅に勤務して7年目になります。自宅は飯田市毛賀ですが、教員をしていた40年ほど前、高森中に勤務していたことがあり、そのころの生徒たちや保護者の方々にお会いすることが多く、当時を懐かしみながら働いています。専門は近世史です。

時の駅勤務4年目になります。発掘報告書刊行のお手伝いをしていたら、前館長から主事へのお声をかけて頂きました。考古学を中心に、「昭和の部屋」展示や「付喪神(つくもがみ)図鑑」作成などに携わっています。切手関連のギャラリー展にも力を入れています。

塩澤館長と同時期に時の駅に勤務しました。来館者受付や事務補助、高森町の旧家に伝わる古文書類の目録作成時の入力作業などが主な業務です。小中学生をはじめとする町内の方々に加えて、最近は他府県からも多くの方々が見学に来られます。居心地のよい見学時間を過ごしていただけるよう心掛けています。

展示解説動画

資料館調査委員会

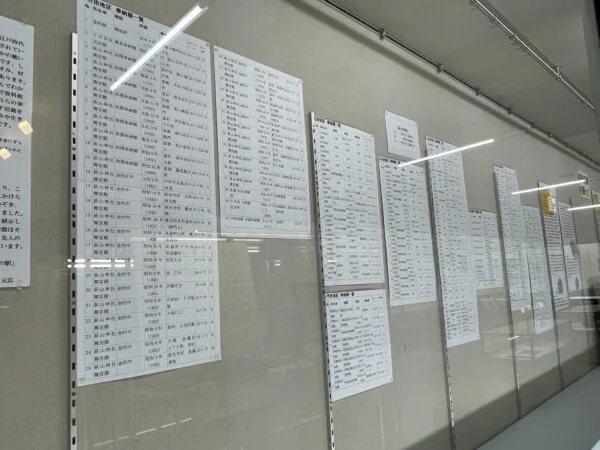

資料館調査員会は、高森町の歴史・民俗・文化財を調査する組織です。

高森町各地区の地区長さんからの推薦を受けた方々が在籍しています。

地域の歴史を調査しまとめ、伝えていこうという思いがあふれる会です。

今までの調査テーマ

| 平成4年度~10年度 | 石造調査 『高森町石造物目録』『高森石造物分布図』 |

| 平成11年度~14年度 | 水車の調査『高森町の水車』 |

| 平成16年度~19年度 | 歴史・文化財・伝承などの調査『後世に伝えたい話』 |

| 平成20年度~22年度 | 地名の調査『高森の地名図(山間地)』 |

| 平成23年度~25年度 | 家並み・屋号の調査 模造紙にまとめる |

| 平成26年度~29年度 | 年中行事の調査『子どもに伝えたい年中行事』 |

| 平成30年度~令和3年度 | 道の調査『高森の道』 |

| 令和4年度~令和6年度 | 寺社奉納額の調査『寺社奉納額にこめた人々の思い』 |

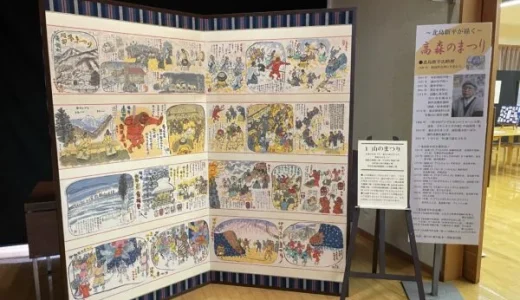

高森町の年中行事調査

たくさんある年末・正月の行事でさえ減ってきている現状で、まさに今、記録として残しておかないと忘れ去られてしまうという危機感から、高森町の年中行事を調査しました。

各地区の様子をしっかり記録に残し、「子どもたちに残したい高森の年中行事」としてまとめましたのでぜひお手に取ってください。

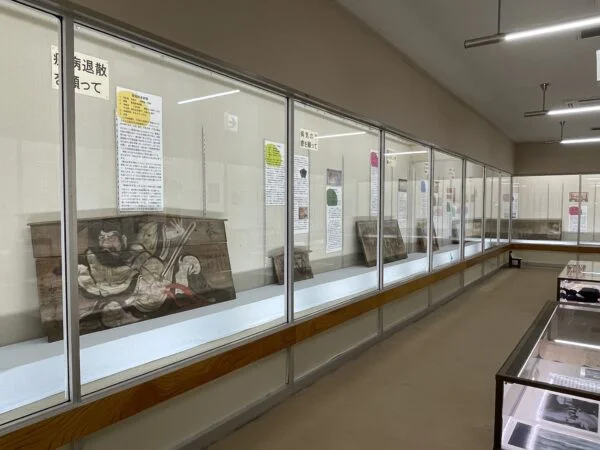

寺社奉納額調査

高森町の寺院や神社には、江戸時代以降に奉納された絵馬や奉納額が数多く残されていますが、劣化や記録不足により内容が不明なものもあります。資料館調査員会では、令和4年度からこれらの調査を開始し、166枚あることを確認しました。

2024年11月3日~12月8日開催の特別展「寺社奉納額にこめた人々の思い」にて調査結果を展示しました。

小正月飾りをつくろう

毎年恒例、高森町の子どもを対象とした「小正月飾りをつくろう」イベント。アワンボー(粟穂)を飾るためのヌルデの木の用意などサポートをいただいています。

活動に関する記事

時の駅応援隊

令和4年に高森町に住む当時小学6年生が中心となって発足しました。

よく資料館を利用し、展示物にも興味を持ってくれていた子どもたちの集まりです。

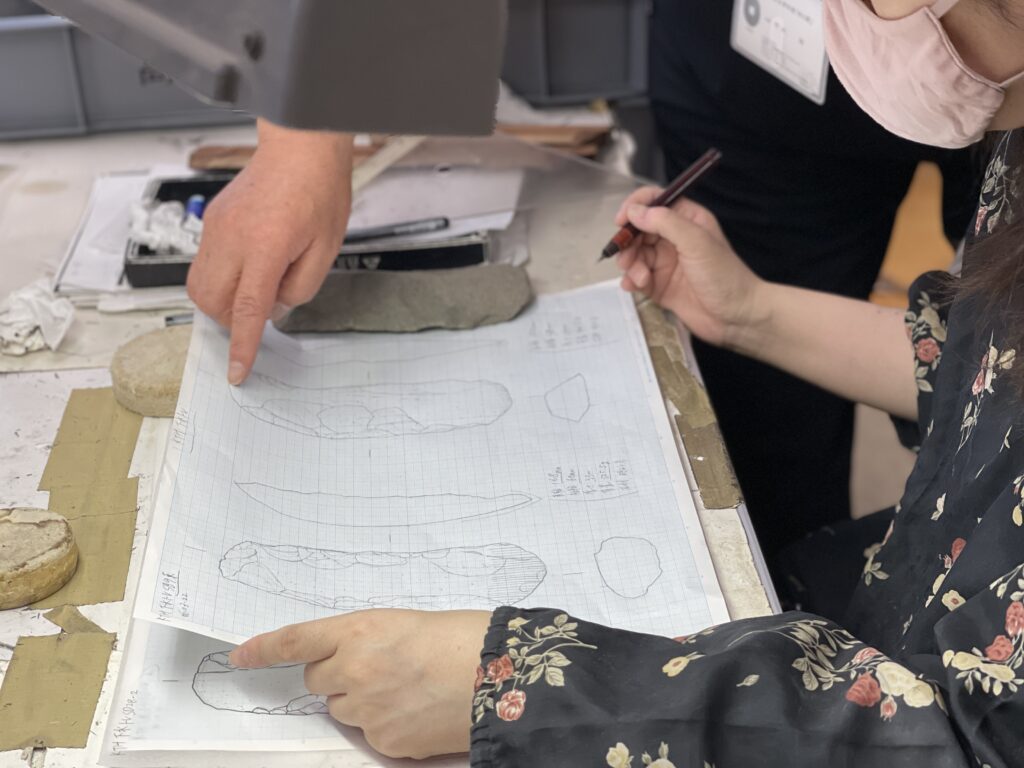

考古作業員・学芸員

考古作業員・学芸員は資料館に併設された考古作業室内で、高森町で出土した土器などの修復作業や管理業務を行っています。

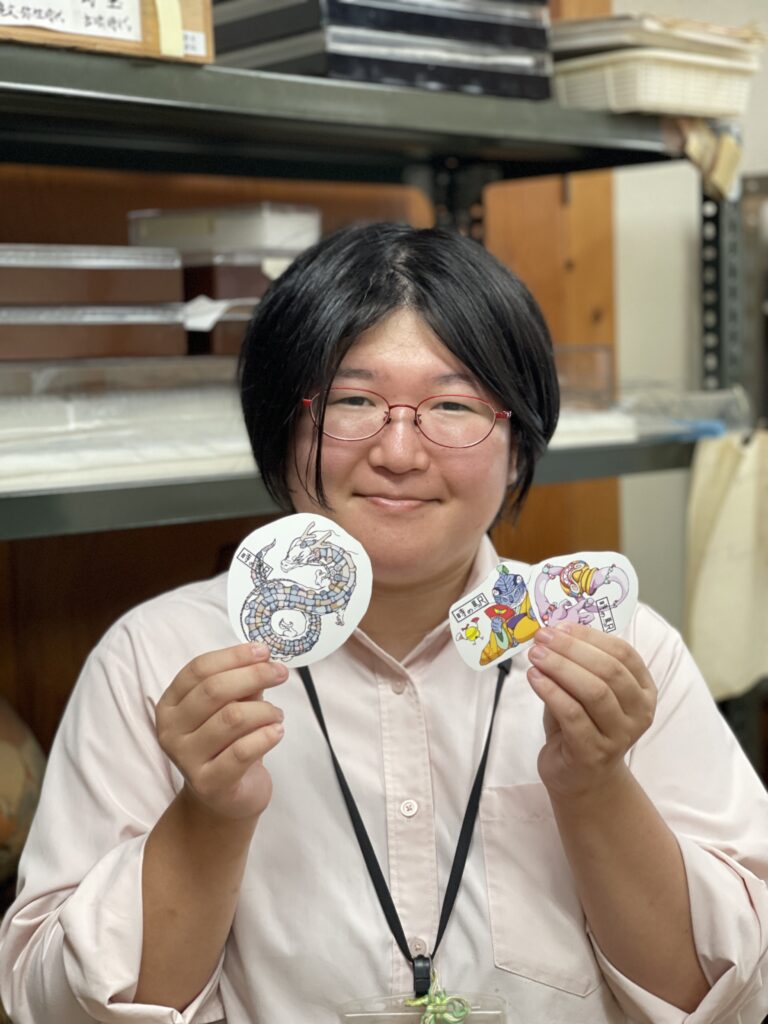

好評開催中のイベント「つくもがみに会いに行こう」は、子どもたちにもっと資料館を楽しんでもらいたい、という思いから企画がはじまりました。登場する“つくもがみ”のイラストは、その想いをかたちにするために、学芸員がひとつひとつ描きました。

※管轄は高森町教育委員会となります。

※普段は考古作業室は見学できません。

資料館を利用しているサークルのみなさま

俳句や手芸、歴史や文書の研究などのサークルで資料館を使用する方たちでにぎわっています。

メンバーに高森町にお住まいの方がいらっしゃれば利用可能です。お気軽にお問い合せください。

布喜の会

年代を重ねた着物や座布団などの布をリメイクし素敵な手芸作品を制作されています。

毎年、3月の企画展「ひな人形展」に合わせて、つるし雛を制作してくれています。

滝の里 短歌の会

・会員数:11名

・ 開催日:第1金曜日(13:30~)

会員が日常作成の短歌一首を持ち寄って、作者の意見を発表し、会員からの意見・感想を述べ合い、より良い作品として完成するように努力し合う。作者の意図を大切にして、その考えをよりよく表現できる作品として仕上げる(南信州紙上発表に向けて)。

開会に先立ち、童謡・唱歌を斉唱して、皆の気持ちを合わせてから話し合う。

会員一人一人が作者であり、講師であるという気持ちで会を盛り上げている。

牛牧歌会

・発足:昭和時代、下平貞夫氏が設立。2025年8月で605回

・開催日:第2水曜日(13:30~)

歌会には各自半紙や広告用紙の裏等に作品を書いて、当日に持ち寄り貼り出して、各自ノートに皆様の歌を書き写してから始めます。書き写すことで気づくこともあり、プリントする世話もありません。

共に短歌を学びたい方は、書き写す時間を考えて1時少しすぎまでに歌1首を書いてご出席ください。

源氏物語講読会

・発足:2019.4.17

・会員数:9名

・開催日:第2・4木曜日(9:30~11:30)

小野惣平先生・山田房三先生・藤松千年男先生と受け継いできた。「源氏物語を読む灯を消さないでくれ」と常々おっしゃっていた藤松先生の言葉を胸に刻んで読んでいます。

白夜(はくや)短歌会

・発足から8月で110回目

・会員:11名

高森町の方が多いが、飯田下伊那地区の白夜会員の方たちで構成(白夜会員でなくても共に歌会可能)

・開催日:第3日曜日(13:30~)

問い合わせ先:松川町上片桐4230-8 米山まで

興味のある方はご参加ください。

音読の会

・ 発足:2007年5月

・会員数:8名

・開催日:第3木曜日(10:00~11:30)

・テキスト:「声に出して読みたい論語」「理想の国語教科書」

音読は脳の活性化に良いとのことで、公民館の「朗読教室」終了をきっかけに始まりました。活舌・早口言葉・外郎(ういろう)売を読んで歌を歌い、テキストを読みます。気楽なおしゃべりの場でもあります。

きさらぎの会

発足:平成21年2月ですが、「時の駅」をお借りするようになったのは、令和2年7月からです。

・会員数:5名

・講師:宮下 公 先生

・開催日:第4水曜日(13:30~)

俳句の会です。1人2句ずつ持ち寄り、皆で選評し合い、講師の評価と指導を受けます。それにより作者の想いや情景を想像したり、共感したりして、とても有意義で楽しいひと時です。句を作るにあたり、句になる材料はないかと常に五感を意識して生活するようになった気がします。皆さんもご一緒に俳句を学んでみませんか。