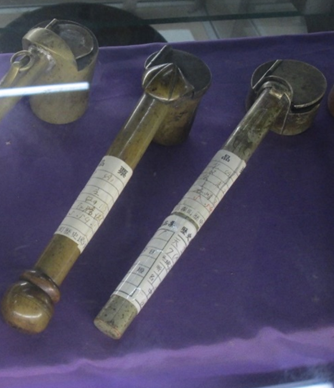

No.14 矢立入道墨

海通称「ぼっかい」

墨壺と筆を一つの容器に納めた「矢立」から生まれた付喪神である。墨壺には艾(かわかしたヨモギを繊維状にしたもの)などに墨汁を浸み込ませてあり、漏れないように蓋がついている。鎌倉時代に登場し、江戸時代になって墨壺が大きく丸くなり、腰に差して歩くのに便利になった。容器の素材は黄銅・赤銅など丈夫なものが多く、刀を差せない庶民にとっては、旅中での護身用にもなった。

「ぼっかい」の登場で野外で字や絵をかくことが容易になり、旅にはなくてはならない神となった。

当館に鎮座する「ぼっかい」の中には大きなものもあり、護身用かもしれない。